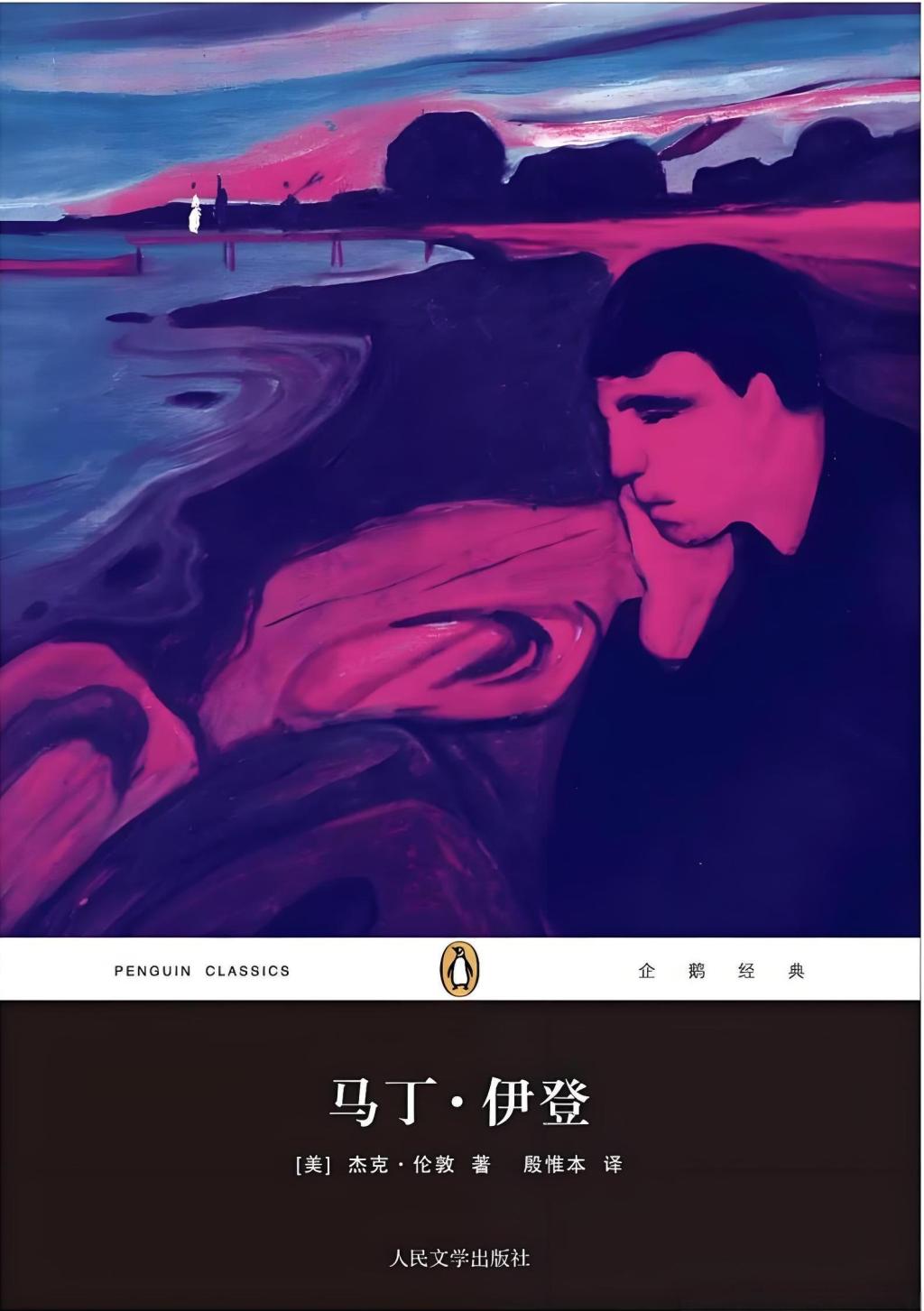

- ��������

-

�α���������д�����ڿ����Լ�������ѡ���Ĭ

ʱ�䣺2018-08-24 07:39:09 ���ߣ������ ��Դ������Ļ� ������2018-08-23 �����Ӣ��ý�屨��������ʱ��8��11�գ�ŵ������ѧ..

������2018-08-23 �����Ӣ��ý�屨��������ʱ��8��11�գ�ŵ������ѧ..2018-08-23

�����Ӣ��ý�屨��������ʱ��8��11�գ�ŵ������ѧ��������ӡ����Ӣ������V��S���α������ؼ�������������85�ꡣ�α����������ɵ���-�α�����������˵�����������������˰�Χ������һ���������ʵĴ����Ŭ������

�����˳���溴ӡ�����֡��������������α�����д�ġ���������������ĺ���������ָ��д������죬�����α���������õĺ�ͯ���ӽǡ�ΪʲôҪ���������ӽǣ���ƫҪ��ȡ�����ӽǣ������ӽ��µ����ĺ�ֳ��������д�ܹ���������������������ѧЧ����������ͼΪ�����ҳ��𰸡�

����ʱ���α���

���㾭����һ�νϳ�ʱ����Ķ�������ѧ��Ʒ����һ�����˽�֮����������ң��������������������IJŻ������ܻ��Ϊһ�����Ծٶ�����Ȼ����ôһЩ���ٳ��������Ҳ�û��ʲô�����ԣ���д������ã��dz�����ԣ����϶���ʮ���꣬���쮳�����ŵ���������ѵ���������дЩʲô��Խ�DZ����𣿲������ˣ�����д��������������ʵ��������������������ʮ���ꡣ����ƽ�ľ����ؽ���Ҳ�㹻�ˡ�д���Ǹ��п���е�����Ϊ��������пᣬ��������һ���Ӿ������Լ��IJŻ��������˶���һ������ijɹ���

��Ȼ���α������Բ��������ģ��������߱������ԣ����߱������ԣ�һ����д������·�Ͽ������ջ��٣�����һ��ŵ������ѧ�����ڹ��˿����ǵ����۷��ˡ����������֮��Ҳ������ʱ��ɵģ�������֡���

��������ý�֮������Ʒ�����С˵����������ֳ��ɫ�����٣��������ͨ���������ķ�ʽ����һ�£�������Ⱦ��ǡ���ô�������Զ��ʽ�Ķ�ֳ����������īֻ����������Ʒ�ĺ�ȣ������Ƕ������DZ�������̾�����������˵��������̵�ͨ���գ�С˵��������У��ں������ʱ���α�����Ȼ�Ѿ�������������������һЩ�������ˡ����У����ִ�С˵��������ֵ�һ�־�����Χ����������Ǵ�һ����ͯ���۾����������������Į�������������������Ļ���

������֡�

���編����ѧ�Ұ���Ү���ڡ���ѧ���һ������ϸ��������ѧ�뺢֮ͯ��Ĺ�ϵ����˵����˵�������������ǿ�ʼ���к�������������ˣ�������ǿ������Ӧ������������ϵĿ���˵�������ڳ���״̬�¾����������Ժ��������������䱾�ʵġ���

����ġ�����״̬����ָ�IJ������Ǹ����뿪ĸ���ճ���ʱ��״̬��ͬʱҲ����������������ʼ��Ҳ���ǽ��롰�������硱֮ǰ��ԭ��״̬���������ǾͿ��Խ���ʱ��ġ�������������ͯ�ԡ���ͬ�ڡ������ԡ���������Ҫ��չ�֣���ѧ�����������һص�ͯ�ꡣ�������Կ���ͯ��ʱ����ֵ��븸��֮��Ķ�������Ϊ���������˺�ͯ��Ȼ���е�һ�֡��Կ��ԡ�������ǡǡ�ܱ�����ץס����Ϊ��ѧ��Ʒ�з�������������һ�гɹ������������������֡���ij��������˵��Ҳ�����ڴˡ�

2001�꣬V.S.�α����ٻ�ŵ��

����һ����ͯ�������Զ�ͯ���ӽ�ȥ����һ������û�����յij������磬����������ִ�С˵����ʹ�õ�����ģʽ�����ڶ�ͯ�ӽǵ������ձ����Ƭ���ԣ���֮��ͯ���ϱ��ʹ���������а����Ȼ�������Դ�Ϊ������ȥ�۲����������磬��������Ϊ���еĸ��Ҷ�������ij�ַ�������ζ��

���ǣ���ͯ��Ͼ���Ȼ�dz��������е�ͯ�꣬��Ʒ������Զվ�������Ĵ����ߣ�һ���Ѿ���������ҡ����ԣ����Զ�ͯ�ӽ�д����С˵�У������������ṹʮ�ֳ�����

һ���棬��ͯ�����������ģ����������һ��ȥ�жϺ��ܣ��ɴˣ����ǵ��ӽ�Ҳ������ģ�����ͯ���۾�����ȥ�������������ֳ���Ա�ƽ�ĵ�һ�ԡ���һ���棬��Ϊ�����˵����ߺͶ�����ͨ��д�����Ķ���Ϊ�����ˡ�ͬı����ϵ�����ǹ�ͬ������Ʒ��ͨ�����Ӷ���ǿ�ҵظ��ܵ���ͯ�ӽDZ���©������Į�Ͳ��̡�

�α�����������������ʮ��������˹����������ȡŵ������ѧ��

���Ƿ��棬�Ӷ�ͯ�������������Ծ�������һ˿��У�������֡��еġ��ҡ����ǿ���Ҫȥ����������Į��Ч������Ϊ���ҡ����ٲ����£����Զ�������Ϸ����Ĵ�С�¼�����Ϊ���ӽ�Ψһ�е��ߵġ��ҡ�ֻ�����Լ����Ĵʻ�ȥ����������������Щ�������ҡ�����������Χ�IJ��֣����ҡ�����������IJ��֣�����Ҫ�������Ķ��������γ��Լ����Ķ��ӽ��������ֲ���

�ڶ��߿������������ϵĺܶ�����һȺ���ƺ���ʵ������Ĵ��ڣ���Ҳ��������ֳ�����������˸����Ǵ������ձ�ӡ����Ϊ�Թ��ߣ����Ƕ�����������Ļĵ�������Ϊ���˹��ġ��ҡ����������Ĺ������ֱ�����ӷ��Ϻ�ͯ�Ը����ʵ����Ա��﷽ʽ����ÿһ�����¶���������һ����ͯ��֪��˼�����������������ӽ����γɵ�����ì�ܹ�����һ���·����ڼз�������ı�����˵��������磺��Ϥ��İ����Բ�����������ֱ�ף��������С�

���ǣ���ͯ������Ľ�¶��Ȼ��Ϊ��������Ϊ����ǡǡ�����������ճ����˵Ĺ���ȥ�ر�Щʲô���������ǵ������ص�����ڴ����Ǹ����������ֲ�����ɫ��Բ�����磨������ֻ��������⻬�ı��棩��������¶����Щδ��ĥ�µĴֲ���ǣ������������⣬��ʹ�㣬���������㲻��ô�����

�α����͵�һ����������

������֡��ɶ�����µ�λ��ɣ�ÿһ����λ����һ�������Ĺ��£��������ÿһ�������������˸��ֳ������ϣ����м��ߴ����Եġ�û�����ֵĶ����������������������������ߡ��͡������ˡ�������˹����ƪ����ʹ��ֳ��صı������룬��Ȼ��һЩ�˲���ĺù��¡�

���ǵ����˹�����˵��ֳ����Ļ��IJ�����ֺγ��������������IJ����������������������������Ƿ�����ľ���������ڣ�дʫ������ϣ��ʹ��ͨ������Ϊ�Ƿdz�����ľ���������֧�����Լ��տ���Ҳ�����壬�����ʧ�����������κ�һ�����������û����������ʼ�տ����ҵ��Ļ��;���������ԣ�Ҳ���������Լ������ø�ͨ��Щ������ϣ������ӵ���Լ��ļ�ֵ�ۺ�������Լ������ˡ�

Ȼ���ִ�������ͬ�ʻ���һ�廯�ݻ�����һ�У�ֳ����Ļ���ֻ����ɻ��������������ϴ�ķ�֧����ֳ����Ҫ�����ִ������������컯����Ҫ�����Լ��������Ա��߽⣬ͬʱ��������������ϵ�ƶ�������Щ�˵Ļ����Ǹ����ģ�����Ψ�з���ܵ���ס���һ����Ҫ������ǵ������������Ľ�֣�Ҫô���DZ����������Ҫô���ǻ������������Իع��IJ�����

�����ˡ�������˹��������ֽ��������Ӣ����ΰ���ʫ�ˣ��¶���ȥ������û����Ү�ջ�������������������������Ž����������ij�Ц�����������졣�����ҡ���һ�������ˣ�Ҳ��һ���Թ��ߣ����ҡ������ؽ����Ž��Ϸ�����һ������������˼���£�����ʵ�ϣ����ҡ�������¼�������ж��������أ����ҡ���������Щ���µ�����ȥ����ȥ̽�����������Ļ��������������ֱ�������������Ĵ��о���е�����̬�ȣ��������ı����ڵĸ����ԡ�

V.S.���

ͨ����ͯ���ӽǣ�����V��S���α����ڼ�Ϊ����ƪ���������һ�ζ�����������ֳ�������Ķϲ�ɨ�裬ͨ��ɨ�裬�ֽ�һ����ǿ�ˡ���ͯ���롰���ˡ��Ķ�������������������Ϊһ������������ӱܡ������˵ġ��ҡ���ĸ�ļ�����뿪���������������α���һ����ǰ��������Ӣ��ѧϰ���뿪������ζ�š��ҡ�ͯ��ʱ������Ͷ�ͯ�ӽǵij��룬Ҳ��ʾ�š��ҡ��ij��껯���������������������Ϊǰ�ᡣ

��Ƭֳ��ز��������ҡ�������Ҳ���ִ��������������������ʵģ��Ƿ��Ĵ��ڣ��Ǻ͡��ҡ���ͯ����������ġ���ô����������ϣ����ҡ��ֲ�����һ�����Թ��ߡ��ˡ����ҡ��γ������ڲ�������ı����ߵ���ʷ�Ľ����أ��ӡ��Կ�������ͬ�������ӡ��Թۡ��������롱���α����ḻ�˶�ͯ�ӽ����ı������е����ã�ʹ���ڶ������ϲ������塣

��������֡����һ��������౯�˵���������Ȼ��Щ���¶��dz���С�����������ҵ���������Ϊ�м�ֵ����ѧ���⡣���飬��������������ʧ�������������Լ�ʧ�ܡ�С˵�������������е�����ϵ������������������������Լ������˺����ʱ���ܶ����ٵľ��������������ĺ����棬���α���������Ʒ�ж�����û���ٳ��ֹ���

��һ�������Ƿ���ţ�Ҫ�������Ĵ�Ů�����⻰�������ġ���д��������֡�֮���α�����ֳ�����ѧ������������ߵø����Զ�ˣ������������ձ����˵ı�������ʼ��û�ж�����

�����ɹ��ȡ��͡�����塷

����������Ϊ��־д�������ۺ͵����ż��ߵľ������α��������Ρ����ú�����Ļ�����ʼ�ձ���������̵������Ժͷḻ���ӽǡ�1955�궨��Ӣ���������Ͻ��нϳ�ʱ������Σ��㼣�鲼ȫ���硣�����У���Ϊ�������ԵĿ��ܵ���ӡ�ȣ������ж�һЩ��������ֳ����ʷ�����Ļ���ͻ�Ƚϴ�Ĺ����ˡ�

��Щ��������֧��������������������Ʒ����Ϊ����֪��ϵ���μǡ�ӡ��������������ƪС˵�������ϵ����ġ�����ƪС˵�����ɹ��ȡ���������塷�ȡ�������������˵���������Ҳ�кܴ��ϵ����Ϊ���ij������������Ͷ�繲������������Ӣ��ֳ�����ӡ���Ǻͱ����Ļ������ںϣ�����������α����Զ�Ԫ�Ļ���ֳ���Ļ�����Ķ�����������������е�������

��ֳ�������˵��20����ĩ����Ҫ����������˼������������µ�һ������ѧ������Ŭ�����߽��ż�������������������Ϊ�����������Ļ��;����֣����ǽ�Ŀ��Ͷ��������Ͷ����Щƶ��������ʧȥ����Ȩ���Ļ��Ƚ��Ե��Ƿǹ��ң����α�����ʱӭ������Ŀ�⡣������Ʒ����ĵ�С˵�����������������룬�������Ļ���ʧ��������ֳ�����������֮�临��ì�ܵ��Ļ���ͻչ�ֵ����쾡�£�ժȡŵ��������˵��������Ȼ��

����Ȼ���α����Ժ�ֳ��ʱ������д����û��Ϊ�����ʱ��������������⣬�����������Է��֣����ĺ�����Ʒ�ƺ��Ѿ���������;֮�࣬����ԽдԽ��෴����ԽдԽ¶���˱��࣬Խ��ʶ����д����ijЩ���ޡ�

��ħ�֡�

�������ķ��֮����ħ�֡����������һ����ʵ�¼���β�ģ�һ�������⽻����μ�ֲ�и��ʵ���Լ�Ѫͳ�ġ����������������������dz���ʵ�������ˣ��������еĺ��˺����ǣ�ͨ�����������Ů�ӽ��䣬����ʹ�������е�һ�����ӱ���ȫƯ�ף������ţ�����ǣ�����Ժ�û�����ٻ�ȥ��������������ĺ���Ѫͳ��������Ҳ���ᱻ��ѹ����Ϊ�����Ӵ��ڡ����еķ�������������Щ�������������������еļ����뱧����֮����Ƕ�ô����������С˵���Ǹ���ֵ�۱��Ϳյ����˹��������Լ��������������Ų���ʵ�ʵĸ����ε����á�

���ƺ������д��з�ɫ��֪ʶ���ӵĿ�Ц֮�����������α����Լ��������ڸ���ʹ�����dz�����Ӣ��ʶ�Ĵ�����ͼͨ��д������������һ�е�ʱ�����Լ��ֺγ����ڻ�����һ�У����ԡ�ħ�֡�֮�����Ҳ���������������д�����ڿ����Լ�����������ѡ���˳�Ĭ�������۱硣

V.S.���

����飺����溣����������ˣ��Ը�����ѧ��Ʒ���в���ʱ�˵��Ȱ���ƫִ�ı��������ߣ���д��������ͦ��Ȥ����ʱ�������Ķ��ͷ�����

��Ȩ��������������ϵ����Ļ�ԭ����Ŀ�����и����Ϊ������Ȩ��δ����������ת�أ���Ȩ���У���Ȩ�ؾ���

�ؼ��ʣ�

- ���·���

- �Ƽ�����

- 01-30����+���ս�˹���ˡ��ٷ����ܡ�

- 01-30������20�ڣ���������è3���ϼһ�

- 01-30�°���̸���װ�˹�� ��ӰӦЧ����

- 01-30���|�����ݡ�������� ����

- 01-30�����е�5��������Ů���¿ƻ�Ƭ

- 01-30�����ӡ���˹��Ů������Ƭ��

- 01-30���Ҵ��Ժ���ں����Ϸ��̨ ����

- 01-30�����ִ����硶�Ͽ�������ȫ����

- 01-30ȫ��������������Ա�㱨�ݳ� ����

- 01-30ȫ��������������Ա�㱨�ݳ� ����

- ��������

- 08-26���ݵ�ͼƬ��Ӱ��

- 04-29�ı���������һ��Ϸ�ĵ���

- 12-17�����Ļ����� 2019���⻪��ʫ�贺

- 02-19����

- 08-02���[��]

- 10-27�������������ڡ��Ļ������й���

- 02-11��һ�캣�⻪��ʫ�贺���ڶ���

- 04-232019���Ľ��мӹ��ʵ�Ӱ�ھ籾��

- 03-20��Ӱ[Ӣ]

- 06-26�����