- ��������

-

����һ������С˵���п�

ʱ�䣺2019-05-28 01:50:40 ���ߣ� ��Դ����Ѷ�Ļ� ������ �����������Ÿ���������˹���51��ų����������еĵ�һ����Ʒ����ͯ�ռǡ����Ȿ����˺�ġ�����֤�ݡ����������ԡ�һ������һԾ��Ϊ�������ʵ���ѧ��ʦ����һ�У����������뿪������ʼ����������Ѿ���ȥ30�ꡣ1935�꣬�Ÿ�����������������..

������ �����������Ÿ���������˹���51��ų����������еĵ�һ����Ʒ����ͯ�ռǡ����Ȿ����˺�ġ�����֤�ݡ����������ԡ�һ������һԾ��Ϊ�������ʵ���ѧ��ʦ����һ�У����������뿪������ʼ����������Ѿ���ȥ30�ꡣ1935�꣬�Ÿ�����������������..�����������Ÿ���������˹���51��ų����������еĵ�һ����Ʒ����ͯ�ռǡ����Ȿ����˺�ġ�����֤�ݡ����������ԡ�һ������һԾ��Ϊ�������ʵ���ѧ��ʦ��

��һ�У����������뿪������ʼ����������Ѿ���ȥ30�ꡣ

1935�꣬�Ÿ����������������������£�ͯ��ʱ��չ¶�����˵��Ķ��츳��14�꣬����ʼ����������ƶ��ͷ�ζ�������Ÿ����������ഺ�����ҵ����ͨ������д�������㷢��������ʫ�衢С˵�������̾磬��С��Χ���ݲ���þ�ɹ���19��ʱ���Ÿ�����һλ��ѧ��ʦ��飬�����������ӣ�����Ҳ����ƽ����

�����Ÿ���

����Ϊ�������˴�һ����û�뵽��21��ʱ���Ÿ������������������ش��ת�ۣ����ɷ�����һϵ�����λ��ȫ�Ҳ��ò��������⡣������������ʿ��һ�ж����㿪ʼ��30�����ĬĬ�����Ź��������ͷ����ļ����Ͷ����������Եı��ݡ��Ļ��Ļ�Į�Լ��ɴ˲�����ǿ�ҵŶ��У����������������������˸�����������������Լ��������Ρ�

����Ȼ������Ҫ��ʼд����Ȼ����д������ʹû�˸���Ȥ����ʹ�Լ�����δ��Ҳ�������˸���Ȥ����ʹ�ڼ���д��ʱ�Ѿ����˳�����ѻ����ָ塣�������ĺ�ִ����д������Ҫ����������д����������������dz�Ϊ���ҵĹ��̡����Ÿ����ڼ�¼��������������Դ���С˵����ʶ�ֵ��ˡ���д����

����ժ�ԡ���ʶ�ֵ��ˡ���2019��5�°档

����Ӱ���Ÿ������⣬������ͼ��Ϊ����ͯ�ռǡ���Ӱ���ա�

ĸ�������

�ʼ��ʱ��ֻ��һ�����ԡ���Ʒ�����顢�о�����ɫ���ξ������֡��鼮����ֽ������������ԡ�

���������������һ�����ԣ���һ���˻�˵������ȫ�������Ļ���

�Ҿ����ʱ�����ǰ���ˡ����ǰ�ȥ��һ��������У������������ķ�֮һ����˵�������������������˵�����ǵз������ԣ���Ϊ���ܻ���������µ���ͳ�ε�ʱ�ڣ���Ҳ����ʱ�������ǹ��ҵ������������˵�����ԡ�

һ��֮����һ֧���������ռ�����ǵĹ��ҡ��������ѧУ�ı��Σ����������ﱻ�����ֹ��û���˶���������������������Ӣ�������ʦ�����˼����µĶ����ٳɿΣ������Dz�û����������Ҳ��������ſΡ����⣬ѧ����Ҳ��ȫ����ѧ��

�������ڱ����ز���һ��ȫ�������ƻ����Է��������������

����ѧϰ��������ʷ����������ѧҲͬ��ȱ�����飬ѧУ�̳���ѧ��������֪��һ����

������ˣ����Ҷ�ʮһ�굽��ʿ��ʱ����ȫ��żȻ��������һ��˵����ij��У������������Ŷ�����˵��ȫİ�������ԡ��Ӵ��ҿ�ʼ��Ϊ�����������Զ����еĶ��������ö����ҵĶ������������ҵ�һ����

��˵�����Ѿ���ʮ�����ˣ��÷���д��Ҳ�Ѿ���ʮ�꣬�����Ҳ�����������������˵���ﲻ��û�д���д��Ҳ��Ҫ�������ֵ䡣

����Ϊ�����Ҳ��������Ϊ�������һ������㣬Ҳ������Ҫ��ԭ����������������ʴ�ҵ�ĸ�

����

�Ҵӱ�ֽ���е����е�֪һ��ʮ��������亢�Ӻ����ĸ�ĸһ��͵͵��Խ��ʿ�߾���ʱ�����ں���;�ƣ���ߡ�����ͷ�������Ǵ����߾�������ֻҪһֱ��ǰ�߾Ϳ����ߵ���ʿ�ĵ�һ�����ӡ��������˺ܾã���Խ��ɽ����ɭ�֡������dz��䣬��������ӱ������ϣ�Ȼ���Ѿ�̫���ˣ��������ߵ������ʱ�����Ѿ���ƣ��������������ľ�������

�ҵĵ�һ��Ӧ���κ�һ����ʿ��һ������Щ����ô��ͺ���һ��ð�����ķ��գ����������������˽��ܡ���˲�������������˿��ٺ����ҡ�ʮһ��ĩ�����ɨ�벢��û������ů�ķ��䣬�����е�������㵵����𣺡�ʲô���ѵ�����������Ҳ����һ�������飬��ȫһ�������顣��ĺ��ӣ����Ǹ��Ÿոճ�����Ӥ������

�ǵģ����������ˡ�

��ʮһ���ʱ�����Ѿ���������ˣ��ҵ�СŮ���ոճ����ĸ��¡����Ǽƻ���ʮһ�µ�һ��ҹ��������һ������Լɪ��ġ���ͷ�������Ҷ�������Ϥ���������������Ͱµ����ı߾�������һ����ʮ�����ˣ������м���С���ӡ��ҵ�СŮ���������Ļ���˯�ţ�������������������һ��������װ����ƿ�������к��ӵĻ�ϴ�·�����һ����������װ���ֵ䡣���Ǹ���Լɪ��������Լһ��Сʱ������û��һ�������ż��ҫ�۵��̻��̽�յƵĹ������һ�У������������֮�ڰ���ž��ֽ��������֡�

��ɭ�ֵı�Ե��Լɪ��ͣ��������������˵���������Ѿ��ڰµ����ˣ�ֻ��Ҫ�����߾��У����Ӳ���Զ������ӵ����Լɪ�������˶������ϵ�Ǯ���������Ͼ�����ЩǮ�ڰµ���Ҳû�κ��ô���

������ɭ�������ţ��ܾã��dz��á���辻��������ǵ����գ����˵������������Ҷ��ʪ��Ь�ӣ����ױ������������Ť�ˡ����Ǵ��˼�ֻ�ֵ�Ͳ������ֻ���յ��ܽ��ĵط�������ֻ�����������������ǣ�����Ӧ���Ѿ��߳�ɭ���ˡ����Ǹе��Լ�ֻ����ԭ�ش�ת��

һ������˵�����Һ��£������ȥ��˯������ȥ����

��һ������Ҳ��ʼ���ˡ�

һ��Ů��˵����������·�ˡ���

һ�����������˵����ͣ�°ɣ����������ô����ȥ�����ǻ�ص��������ģ������Ѿ���ȥ�ˡ��ȱ���ȥ��һ�¡�������������������Ƕ�֪������ζ��ʲô���Ƿ�Խ��������֮�֣�Ҳ�п��ܱ������������߾�ʿ��һǹ���С�

��������������һ�����ϣ�����֮����˵������֪���������Ķ��ˣ��Ҹ��ݵƹⶨ����λ�ã������ߡ������Ǹ�����������֮�������߳���ɭ�֣�������һ��������·�ϣ�û����辡������������ˡ�

ͻȻ��һ��ǿ�ҵĹ����������ǣ�һ������˵����վס�����������е�һ�����õ���˵��������������

�߾��ݵ���ʿ��Ц��һ�����ش�˵�������Ǻܻ��ɣ��ȸ������ߡ���

���DZ���������Ĺ㳡�ϣ�������һȺ�����г����ˡ�����Щ���ź��ӵģ���ǰ�ߡ���

���DZ�����ס��һ�����������Ǻ����ƣ������չ�С���������dzԵģ����ø�������һ�Ŵ���

��ֵ��ǣ��Ҷ���Щ�ļ��䲢����̣�������Щֻ�Ƿ�����ij���ξ���һ�����������ڱ������У������ҵĻ���ܾ������ⶪ������������Ҫ��һ���ֵ�ʱ�̡�

�ҽ����ñ��˿������Ļ���д���ռǻ���������Ǽ�ƪʫ�����������������ҵ��ֵܡ���ĸҲ�����������û�и������ǣ�Ҳû�����ǵ��𡣵�����һ�죬1956��11��ĩ����һ�죬����Զ��ʧȥ���ҵ���������С�

��Į

��������������Ӫ���������DZ������䡱����ʿ�ĸ����ط���������ˣ���żȻ�أ�������������ɳ̩����ȷ�е�˵������Ȼ������ס����������ṩ��һ�������ҵ����������֮���ҿ�ʼ�ڷ�̩��÷¡��һ���ӱ����쳧�﹤����

��������������ιʳ�����������·�����Ҳ��ʼ��ϴ���¡�Ȼ���������ij����﹤�����Ѻ����͵��ж���֮���Ҿͽ�����������һֱ������������㡣���ж����ӻ�Ů�����������ϻس̵�������ȥ�����С�̵�ɹ��㶫����֮����Ҫ�ղ�������û�й�ů�������������庢��˯����ϴ�룬дһ�㶫����Ȼ����Ҳ˯�ˡ�

����дʫ��˵�������dz��ʺϡ������ܵ������������ǿ�����Щ������飬����������Ҳ���н��࣬����ʫ���ͣ�١��ҵij�������ֽ�ͱʣ����Ժ�����Щ���͵ľ���ʱ���Ҿͼ�������Ȼ������һ�������ڱ����ϡ�

�������Լ��ʮ�����������ˣ����ǻ���������Ϣ��ʱ��ʳ������Է������Ƿ�ʳ������ϰ�߳ԵĶ���ʵ���кܴ�IJ�����Ǽ������ԡ���������˵��������һ���ʱ�䣬�����Ҷ�ֻ��ţ�̿��Ⱥ������

�ڹ������Ҷ����Ƕ������ƣ�������Ц��������˵����������ȴʲôҲ��������

��Į���Ǵ������ʼ�ģ��罻�Ļ�Į���Ļ��Ļ�Į���ڸ����������Ŀ���֮����֮�������dz�Ĭ�����顢���ڹ�ȥ�Ļ����ʱ�������ֲ�������Ҫ�¼���Ҳ������ʷ���¼��ĸо������ж�����ı�ʹ���Լ��˺����ѵ�˼�

���������ʱ��������������������֪����������ʲô�������Բ������������ƵĹ�������Ĭ��ҹ��������������û�б仯����ϲ��ϣ����

�����ʲ�����˵�����ǵ������DZ�֮ǰ����һЩ�����������Ӷ�����һ�䣬���㹻��̿��ʳ����DZ�������ʧȥ�Ķ����������Ҳ̫���ˡ�

��γ�Ϊһ�����ң�

��Ȼ������Ҫ��ʼд����Ȼ����д������ʹû�˸���Ȥ����ʹ�Լ�����δ��Ҳ�������˸���Ȥ����ʹ�ڼ���д��ʱ�Ѿ����˳�����ѻ����ָ塣

����ʿ��ʱ���ҳ�Ϊ���ҵ�ϣ�������Ѿ����𡣼�ʹ��������������ѧ�����ڿ���żȻ����������ʫ�������ٴη��������Dz����ܵġ�֮���˺ܳ�ʱ���Ŭ�������÷���д�������籾������֪��Ӧ����ô�������Ķ��ģ����ĸ�˭��

�ҵ�һ�����ݵľ�Ŀ���С�Լ�����ǡ����ص�����ɳ̩���ġ����п��ȵꡱ��ÿ�������������������һЩҵ����Ա�����Ƕ���֯��������֮ҹ������Ҳ���Ҿ����ҡ�ְҵ���ġ��Ŀ��ˡ��ⲿ�����������¶��ܻ��ȣ����Ǹ�ʱ�ڸ��Ҵ����˾���Ҹ���Ҳ�������Ҽ���д����

�Ÿ���

����֮���ҵ���һ���籾����ɳ̩���Աߵ�һ�����ӣ�ʥŷ��������̩����Ժ���ݣ�ͬ��Ҳ��ҵ����Ա���ݡ��ҵġ�ְҵ���ġ�����ʹ�ͣ���ˣ�ʮ�����ָ���������������ơ����˵��ǣ����˽����Ұ����Ǽĵ��㲥��̨���Դ˿�ʼ���ҵ���һ�Ρ�ְҵ���ġ����㲥�����ҡ��ҵ���Ʒ�����ﱻרҵ��ʿ�������˵���ʶ���Ȼ�����յ�������������Ȩ�档��1978 ��1983 ��䣬��ʿ������̨�������ҵ��岿�����������ڶ�ͯ�ڵ�ʱ���һ��ӵ��˶�������롣

�Ҳ���Ϊ���κζ�������Ϸ�硣1983 �꣬�ҽ���������ɳ̩���Ļ�����Ϸ��ѧУ�Ĺ������롣�������ݾ��Ǹ�ʮ�������ר��дһ���籾����ݹ������ҷdz����ģ����Ҳμ������е����ݡ�

�γ�ͨ���Ը��ָ�����������ϰ��ʼ����Щ��ϰ����������ͯ��ʱ�����ң�����һ�����Ѻ���һ��������Ϸ�����Ų�˵�����������Զ��������ҿ�ʼ��ͯ��Ļ���Ϊ����дһЩ��ƪ����ʱ��Զû�뵽��Щ���»����պ��������顣����֮���ҵ��������Ѿ�д����һ�������ܵĹ�����ڵ��飬�п�ͷҲ�н�β����һ��������С˵���һ���Ҫ������ӡ�������ģ��ٴ�ӡ��ɾ������Ķ����������ģ�ֱ���Ҿ��ÿ����ø����˿�����������Ȼ��֪��Ӧ������Щ�ָ���ô�졣�ĸ�˭���ĵ�����Ҳ���ʶ�κα༭��Ҳû����ʶ�༭�����ˡ�����Լ�ǵ��мҳ����������ʱ�������磬����һ�����Ѻ���˵һ��Ҫ���������ij����翪ʼ���������������ҳ�����ĵ�ַ��٤���꣬��������ɪ����

�Ÿ���

�����������ָ壬������������������ţ��������������������Ұ���Щ���ij�ȥ��ʱ�������Ҵ�Ů�����������ҵ�С˵д���ˡ���

������˵������������ȷ��������Ը������𣿡���˵�����ǵģ��϶�����

��ȷʵ�����ɡ�����������ģ��ҵ�С˵��һ���ܺõ�С˵���϶�����˳�����档���ԣ����������֮��٤����������Ⱥ�Ļ����ҵ��ָ岢������һ����ò�ֺ�����ɫ�ľ���ʱ���ҵľ��ȶ���ʧ����

�Ÿ���

��������Ҫ����һЩ��ij�����ĵ�ַʱ������ʮһ�µ�ij������ӵ���һ���绰����һͷ��ɪ��������ļ����������ر༭����˵�����ոն����ҵ��ָ壬��������������������������õ�һƪС˵��������һ��֮�������̲�ס�ٿ�һ�飬���Ҿ��������������dz���֮ǰ������Ҫ���������˵�ͬ�⣬���ڼ�������֮��ͬ����ϵ��һ��֮�����ֽӵ������ĵ绰�������������ĺ�ͬ����

����֮���Һ��ҵķ��밣�����ջ���һ���ڰ��ֽ�ͷɢ���������������ſ�ͣ��������������չʾ���ҵĵڶ���С˵�����Ҽҵ�����ϣ������Ѿ�����Ϊʮ�������Եġ���ͯ�ռǡ���

���ֵ�һ�����ϣ����Ǿ����˶�����ᡣ���ǹ������ң�������˵��������������⡣�����ҵ��顢�ҵ�����ҵ��������ġ�������ҵĻش𣺴������ĺ�ִ����д������Ҫ����������д����������������dz�Ϊ���ҵĹ��̡�

��ʶ�ֵ���

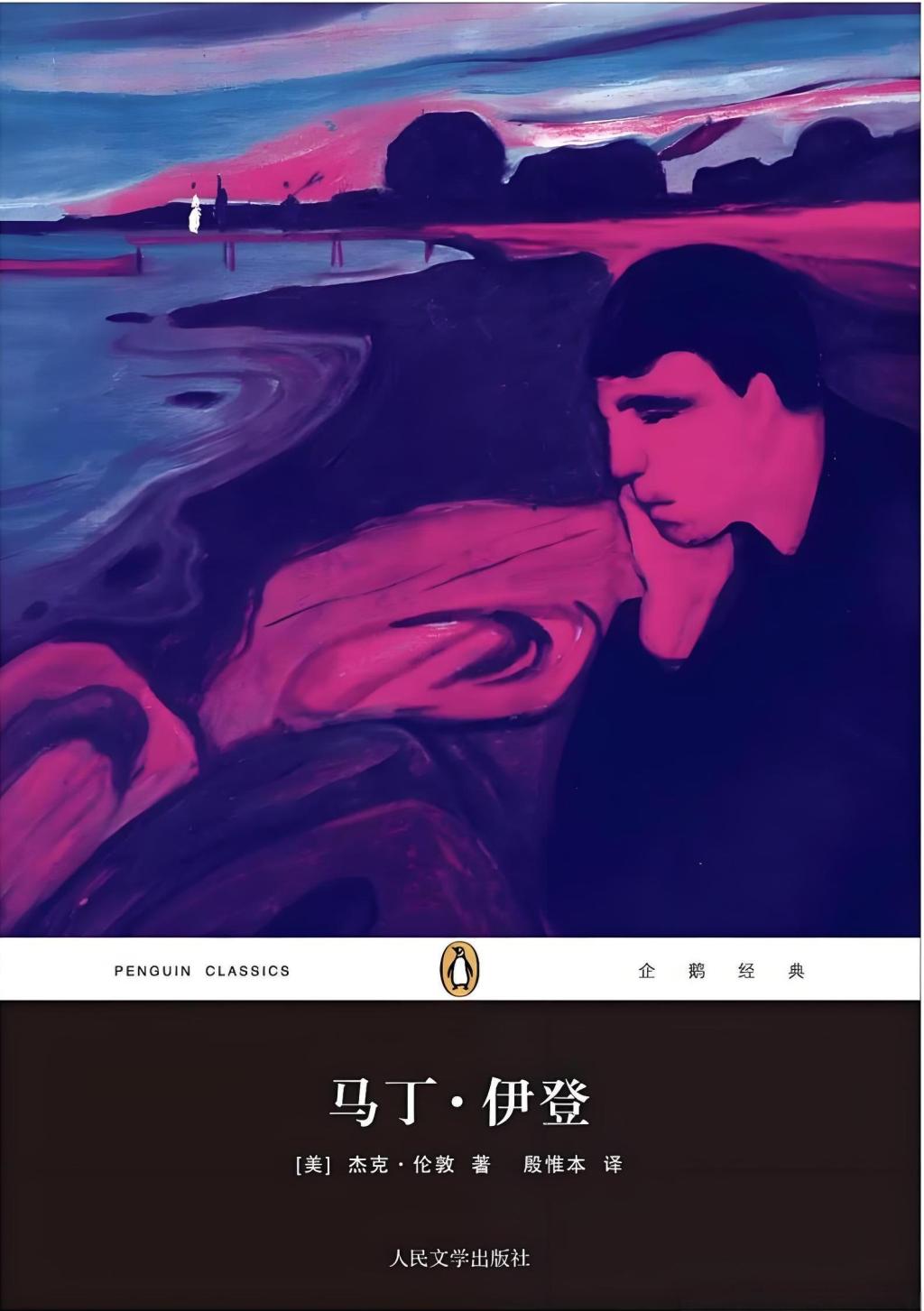

[��]�Ÿ���������˹��� ��

��ݥ� ��

����ͯ�ռǡ������Ÿ���������������ػ���

28���鹹���¡�1���Դ���С˵

�������������ʸ�

������ӿ�ļ�������ʵ������ʹ��

�ؼ��ʣ�

- ���·���

- �Ƽ�����

- 01-30����+���ս�˹���ˡ��ٷ����ܡ�

- 01-30������20�ڣ���������è3���ϼһ�

- 01-30�°���̸���װ�˹�� ��ӰӦЧ����

- 01-30���|�����ݡ�������� ����

- 01-30�����е�5��������Ů���¿ƻ�Ƭ

- 01-30�����ӡ���˹��Ů������Ƭ��

- 01-30���Ҵ��Ժ���ں����Ϸ��̨ ����

- 01-30�����ִ����硶�Ͽ�������ȫ����

- 01-30ȫ��������������Ա�㱨�ݳ� ����

- 01-30ȫ��������������Ա�㱨�ݳ� ����

- ��������

- 08-26���ݵ�ͼƬ��Ӱ��

- 04-29�ı���������һ��Ϸ�ĵ���

- 12-17�����Ļ����� 2019���⻪��ʫ�贺

- 02-19����

- 08-02���[��]

- 10-27�������������ڡ��Ļ������й���

- 02-11��һ�캣�⻪��ʫ�贺���ڶ���

- 04-232019���Ľ��мӹ��ʵ�Ӱ�ھ籾��

- 03-20��Ӱ[Ӣ]

- 06-26�����