- ��������

-

�տ��»���¼��ġ��������ӡ�����ʷ

ʱ�䣺2017-03-14 11:40:12 ���ߣ��ս� ��Դ���Ϸ���ĩ ������[ժҪ]������Ϊ�����������ý����ġ��������ӡ��������������������Ϊ�����ӡ��������š������ã�����֮�࣬��ʾ�д��

������[ժҪ]������Ϊ�����������ý����ġ��������ӡ��������������������Ϊ�����ӡ��������š������ã�����֮�࣬��ʾ�д��

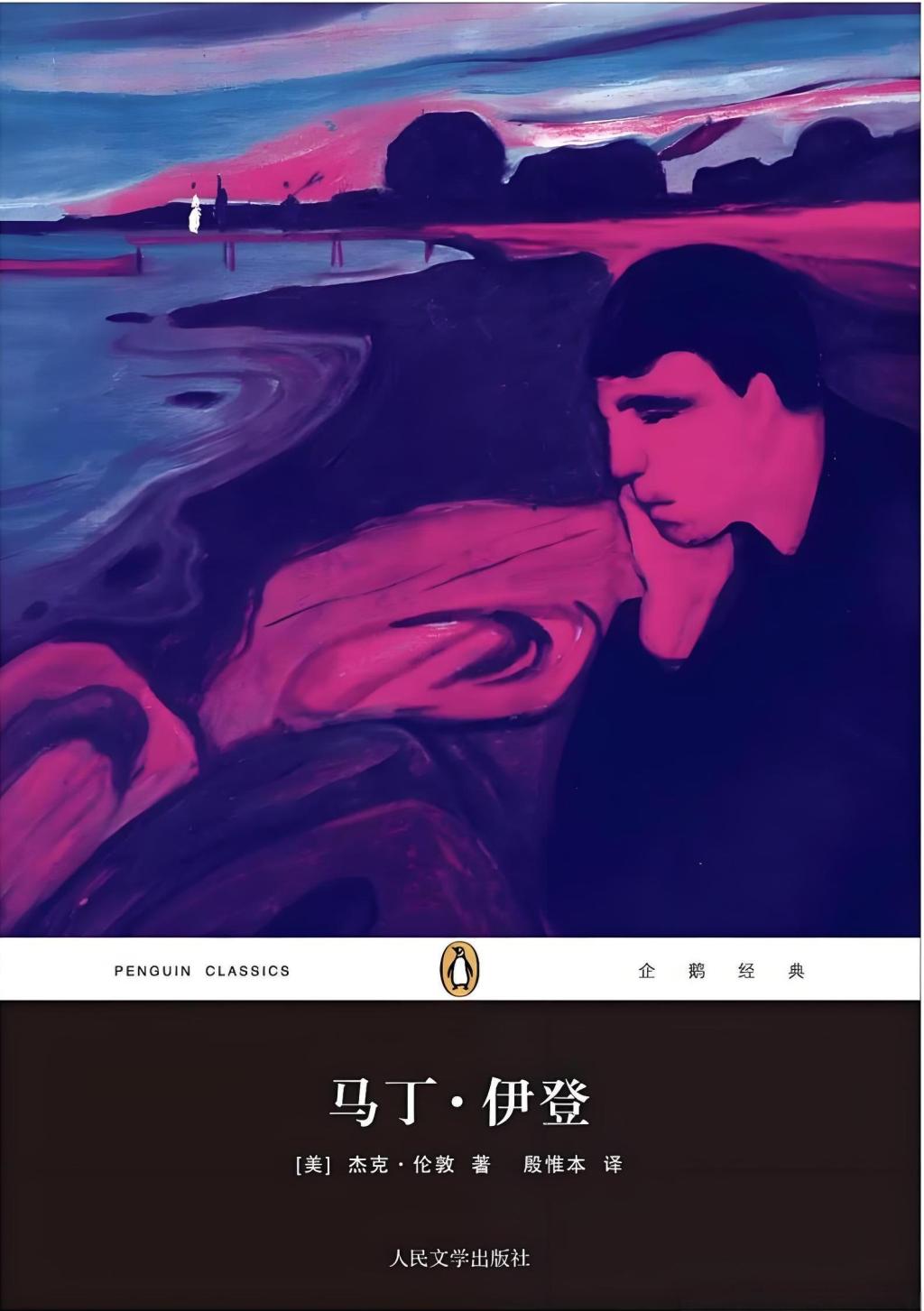

���ᡶ�������ӡ��ָ塣���սͼ/ͼ��

�Ҹ����տ���δ����Ļ���¼��й������������͡��������ӡ�����������ȥ��ʱ������������¼����д��һ���ǹ��ڽ�ź�������Ŀ�ǡ��ҵĺ����������һҳ�����Ͻ��С�1981��2��13ʼ�����ۣ�����������ʼд����ʱ�䡣����û��ע����д���ǰ�༭�����Dz��ֵ�ʱ�䡣�����ֶ��й��ڡ��������ӡ�����������д���Dz�����һ�ڣ�����Ϊ�������������ӡ���ԭ��û�������ţ������������ž�Ϊ�����ӣ���

��1964����������һ���̳������������������������ӡ�������ס������ϳ���������˵������ס������Ϊ���������Щ��ϵ����������˵���ǡ�����'�������š������ӡ��ڽ�ź�����°汾����֪���ģ���û�������������ڣ���������֪����Ȼ����סҪ��һ���ˡ�˭֪�����̿ɣ�һ��ȴ�������ˡ��±�������ƪ���ģ���ͷ�����µ�һ�䣨��ͷ���飬ֻƾ���䣩�������鲻֪��ô���Ϻ������ˡ�����仰����ʵ���������ʱ����д������������������ˣ��������в����ʵд���Ŀ��ԣ������������룬��֮����������ƣ�Ҳ�������Ĵ��Һ��������ء����Ҹ����룬���´����ˣ��ֺα����档���Ҳ�͡�һЦ��֮���ˡ������������������ӡ������°汾�������˾�ĩ�ġ�������д<��������>����������Щ��Ȼ���Ǵ��ĵط����벻��д��һЩ��Ϊ��ʷ�ϡ����������������š������ӡ�����汾���ٰ汾�͡�����硷�ֶ��������֣�������˵������ʵ�ģ���Ҫ֤�ݣ�ԭ��ȫ��ԭ���Ҵ������������Ϻ�������ơ�

�������ڡ�������д<��������>����˵������ʮ������£������ӡ���ʼ�ڡ�����硷����Ϊ��ƪ���ء����ո����ģ��ҽ���д�꣬����ʮ�ĶΣ�ǡ�ϡ�����硷ÿ��Ҫ���Ρ�����һ��֮�á���������硷������1935�꣬�����������ú��ʳ���ġ�СƷ�İ��¿������սఴ�����ݸ����йؽ��ǰ�༭���ĵĻ���¼��144ҳ����������������250Ԫ���ܹ��ʱ�Ϊ���Ԫ����Ϊ��Ҫ�ѿ���쵽�����ʾ��ס�������Լ��Ϊ��������˼�����д����������⣬��������������������������Ϊ��������˼�����д���IJ�˵����ƪ�С�ţ��ʹ����ͷ����ڡ��������ţ��ʹ�����β�����п�д��ƪ֮�⣬�����߸���д����˵�����д��ƪ�����Ծ����졶����硷ʱ����ԭԼ����д��ţ��ʹ�����ƪ����������ԡ��������ӡ���ÿ�����Σ�����ǰ�ʮԪһ�£�ʵ���Ʊ����������⡮С����Ӫ����ȴ�Ѿ����������ˡ���

�������ڡ�������д<��������>����˵�������Ҹոհ���д���ʱ���Ҿ����ˡ�����硷�ı༭������һ����ʹ���������Ʒ����������ӡ���б���ʱ����꼴������Ƕ�����С������Ҽǵã���������ҡ����ӡ�Ϊ��������֮�������ϣ���˵���������ġ�������֮�����Ҽǵ��ر�������ǡ�������һ�ʣ���ʵ�ʲ�����ȫ�������⣬����������֮�⡣����ڿ��������������Ϊ��������������֮����һ�䣬Ҳ���ܺ��������б��Ĺ��������֮����

���ײ�û�а���һ��д��ȥ����ʵ�����ġ������������һ��ǰ����д�걻ƽ���Ͷ�ȥ���Ĺ��˾��ѵĵ�����Ӧ�ý����ˡ�������Ϊ�����������ý����ġ��������ӡ��������������������Ϊ�����ӡ��������š������ã�����֮�࣬��ʾ�д�����������������ڽ��ǰ���ı༭���ĵ��Dz��֣����Ͳ���д��ȥ�ˡ�

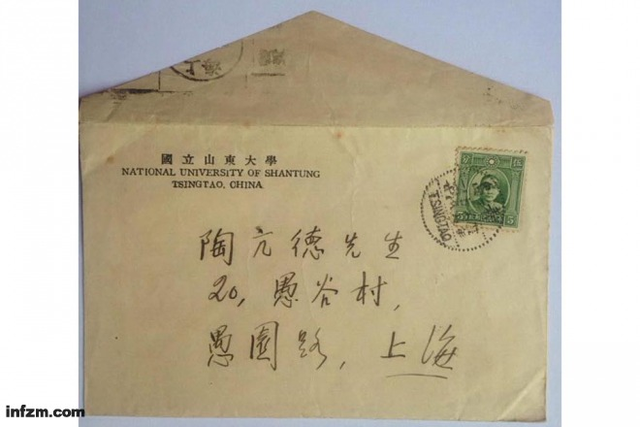

1936��6�������¿����ŷ⡣���սͼ/ͼ��

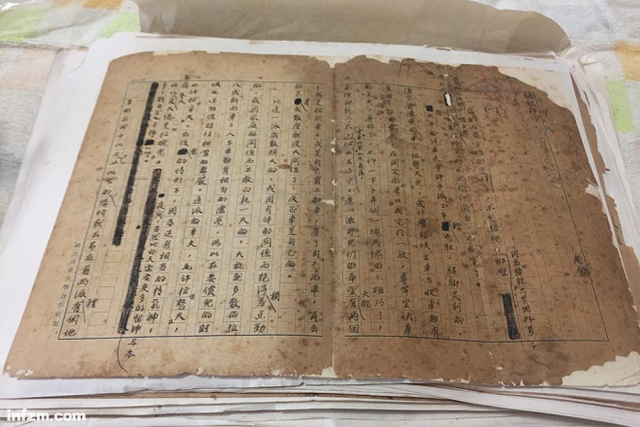

���йؽ��ǰ��������Dz��ֻ���¼�����ר��һ�ڣ����������ӡ����˼����ݡ���˵����

��������������˼�������������硷д���������д������Ҫ�����ᣬ��IJ�˵��������־���е�������ƪ--��ţ��ʹ��������������ӡ������Ͷ���������Ʒ��

�������DZ����ˣ������Ϻ���ס���������˴�����ʱ��������ڿ������ġ�ţ��ʹ���������Ϊ������༭����Ȼ�����д���һ���������ҵ�ӡ���dz�Ĭ���ԣ������Ʋ��ܽ�������ɫ��������˵���������߸�֪�ѣ����궼��־Ҫ��Ϊ����רҵ�ĵ�һ����������дС˵��ҪŬ��д����һ����С˵����Щ���Ѻ�����ʵ���˵�����־Ը��������һλ���ĺ��հĶ����˵�һ����ר��ѧ�ߡ��������Ϻ�����û��ʲô��ӡ����˵�Ϻ�����������Ҳ���У�ʹ��С�㼱��ֻ�ñ���Ū�ý������һ���������ڴ��������Ӱ�����Թ��ڵ�����Ҳ˵���á��������̵ģ������ڿ���Ӱʱ�������̣���ȴ˵�����������ɡ���˵��ӰҪӳ��Сʱ����ô��ʱ�䲻��һ֧����������˵������ӰԺ���ÿ������̣�ϰ���˾Ͳ������ܡ�

��������˴�Ž������������ģ����뿪�Ϻ�ǰ������һ�Ҿ��˹���ͣ������������һЩ��������

���Һ�������˱༭������֮��Ĺ�ϵ���⣬����һ���鼮�����ߺ������Լ��ϻ�������Ĺ�ϵ���������������Ϊ�˼����ݡ��˼��������ĸ��ּǵþ�����д�ġ�

���Ұ��˼��������Ҹ��˵�������������롣��ʱ��С�����������֮�������Լ�û�з��磬�����������������������������ձ�����Ķ������۸������磬����һ������һԪ���飬������ֻ���յ��߽ǡ���һ�㵹�����ɴ����⣬��ë���������ϣ����������Ѵ�����̣�����������ڶ��۵ļ����еġ���һ��������������۵����Ҳ�Dz��������������������Щ�ģ�Ƿ��һ��ʱ�ڣ�����صļ�ֱ��ȥ����Ҳ����������������Կ��ĵ�Ȼ�����ڳ����ߣ���ʹ���������·������Ҳ������Ƿ�˶���۱�������Ƕ��ߣ���������˽�Ǯ���飬���뻨��һԪ�����Ǵ��۵��м����Dz���һ���ǰ������أ�Ҳ����˵�����������Ƿ������һ�£���Ϊ�����۵�ʮ�������ֻ��ȥ�屾���������������������յ������鼴����������۸������ߣ�����ʴ����Σ�ա�

" ������������ʹ�����ߺͶ��������İ취���ɶ���ֱ��������繺�飬��ʹ��ۿ��Զ��ñȱ��뾭���������ĵͣ�ͬʱ�����˳�Ƿ�˵Ŀ��������ƻ�֮���Ҿ�д�Ÿ����ᣬ�������ҵ����룬�����ϻ�������������ҳ�ӡ�ѣ���������һ���ڶ���--��۽ϵͣ�����������--��˰�ϸߣ�����������ʱ����أ���Ը����֮�⣬�������������ⲻȡ���ġ����Ḵ���ɣ�����һ����ƪС˵����ӣ���������ҡ���д��һ���˼�����Ե��ǡ�ӣ������Ԥ���ڡ������һ�����ţƤֽ����������ӡ�Ƽ�����ʱ�����뵽��һ�����⡣�����������ֱ�Ӻ����鼮���Ѿ�Ҫ�����������ʷѰ˷֣������û��ѣ���Ϊ�ҹ涨��Ʊ���Դ����ֽ𣬲����ۿۣ����Ǽ�������أ��ķѹ�����磬����Ϊ�˱�����ʧ������ǹҺţ�������Һŷ���˭�����أ��ɶ��߰ɣ�һ����ļ�ǮҲ��һ��Ԫ������Ǯ����һ������Ǯ����Ҫ��һ�Ƕ��ֹҺ��ʷѣ��ڶ��ߵ�Ȼ��Ը�⣻������縺���ɣ����ǵ���۳��ɱ���˰���⣬û�мӽ���ķ��ã���������һ�Ƕ��ֵĹҺ��ʷѣ�����۲������ܱȽϱ��ˣ�ʵ�ʷ�����һ�㰺���ˣ���������������ô���أ��Ҿ���������һ�����鼮�����ʧ����Ѳ��ġ�������취����ʱ�ڰ��Ϻ���־��˾���ϰ壬������ž�®��������һ�ο�����ʱ��˵�����տ����㷢���ˣ�����ʧ���ղ����շѣ����Ҷ���˵����������һ�ٸ�����֮�У�������һ���յ��˶�˵û�յ�����ʹ�����������ˣ���ҲֻҪ��ӡһ��ʮ���Ա��þ����ˡ���ʧҲ���úܡ������������û�������������Ѿ��Dz����ˡ�����ʹ�У�Ҳһ������һ������Ϊ���Ҫ�ĵ�̫�࣬��һ�����бȽ���̵�ӡ����һ�㲻�ǵ��ˡ�

����ӣ�����������ݼ��ѣ��������������һ�������������Ʒ������������ж�������ߣ���ӣ�������ǡ�����Ĺ��Ч��ʵ�ʱȵ���������ʮ������ϵ���������Ҫ�á�������ӣ�����������ﲻ������һ����װ���춤����������ʱǡ����һ���о����Ϻ������֣��Ҿͷ���������װ��������ӣ����������ӡ�˶��٣�����ֱ�Ӻ������ж��٣��Ҷ����˿ɲ飬�������ֻ����ӻ��룬���dzɼ�һ������������Ӷ������ļ��������ˡ�

���˼����ݳ����������Ʒ������ӣ�������⣬���С�ţ��ʹ���������ţ�Ƴ����͡��������ӡ�����ţ��ʹ����Ƿ����ڡ�����ij�ƪС˵������ţ�Ƴ���������Ĵ�������̸������½�������ڡ�����硷�ϣ����������ӡ����ǵ��ڡ�����硷�ϵij�ƪС˵���ı���ķ���һ���������Ǯ�������������������Լ���ƣ�����ţ�Ƴ�����ԭ�����ף��������������������������û�м�ƪ���£�����ֻ�DZ���һ������ţ��ʹ����ķ������ֻӡ�������Լ�д��������

��������硷���������С˵�ģ���ȻҲ��һ������С˵�����������ӡ��ⱾС˵֮�����ڵڶ��꿪ʼ�ġ�����硷�����ң�����һ����������ר�´�������Ը�ġ���ʱ������³��ѧ���飬�д�����̸������ֻ�㴴�������������ģ���ʹ������ʵ���ܹ�ƪƪ��Ǯ��Ҳ�ܾ��ò��ܰ��ġ��Ҿ�����������һ�������˵����������硷�ܰ��¸�����Ԫ���ҵĸ�ѣ��Ƿ���������ȥ��һ��ְҵ���ҵ���������أ���������ǡ�����硷�Ӷ�ʮ���������һ����ƪС˵��ÿ������ǧ�֣�ÿ���¸���ʮԪ��˫��һ��Ϊ�������������ӡ����ڡ�����硷�����������˼����ݳ��浥�б����ٰ�����Ρ������ڡ��������ӡ�һ���ϵ������ж��٣������˿ɲ飬���������൱�ɹ۵ġ�

���������ϡ��������ӡ������ĵ���֮�������������йء��������ӡ��ļ����ر�1963��ɣ���������һ����꿴���С��������ӡ����ۣ����ǽ�ź���°汾���Ҵ���ܳ���һ����������ƪ���ģ�������һ�仰���ҿ��˴��һ����������˵�����鲻֪�������Ϻ������ˡ�����仰����ֱ�����չ�Ҳ������ô�֪���أ����������ӡ�����ʱ�����Ȼ�����Ϻ��������ǹ������۵ģ�����͵ӡ���Ҳ��֪ͨ����������յ���˰����ߵ��ٷ�֮��ʮ�壩����Ȼ�տ����������˺��e�ࡣ��ʱ��Щ���ߣ���д��������һ�����������Ǻ���һ�룬���˶����£��Һ������������ڣ�һ���Ժ���˵�ɡ������������������°汾���������ӡ����������丽��һƪ��������д���������ӡ�������������������ij�����˵������֪�Ĵ���ͬ����Ϊ����һ�����������ʵ�������ôһ���¡���

��������д<��������>������С˵�Ŀ��Ǻͳ��棬����֮�����£�����

�����ӡ�����������ܺã��ڡ�����硷�ϵǵ���һ����������߿�ս��������硷��ʱ�ڻ�ͣ�����Ҳ�֪����������Ҳ��֪�����ӡ���ȫ������û�С�������������硷Ǩ�����ݣ����Ȱѡ����ӡ�ӡ�ɵ��б������ǣ���˵�ո�ӡ�ã����ݾ������ˣ������ӡ����ڵ������С�������硷��Ǩ�����֣������ӡ�Ҳ�ֵõ��˳���Ļ��ᣬ�������ʵݲ��㣬�����ظ��ؾͺ��ټ������������Ļ�����������ֽ��������������ڴ�����Ļ����

���ҿ��������⼸�仰����������ļ��侹��������ز�������������ˡ�������硷�뻦Ǩ���ݳ���ʱ�������ӡ��Ѿ�ȫ�����꣬ʱ�仹��1937���������ʱ���ں��ڣ������ʼ����ϣ��������ڲ�֪�����ӵ�ȫ������û�С��Ǵ��ĸ��������ǹ��ڡ��������ӡ����б��ij��档�������ڹ���ӡ�ɵģ��������Ϻ�����������֮������硷Ǩ����ۣ�Ǩ��������۱��վ�ռ��֮����¡�ȥ���ֵ����ֺ�®�����仰˵�����������ӡ�δ���ڹ��ݹ��ֳ�����������Ļ����������֮�á��������ӡ�ֽ�ͣ��������ȥ�ģ����Ҳ�ȡ���ķ���������ġ���ʱ��������ۣ���һ����������ţ�˵�Ļ����������ϣ����ֽ��ӡ���������ӡ�������������������˵ֽ�Ϳ��Է��ͣ������ķ�ȴҪ���㣬��Ϊ�����˼����ݵĺϻ��ˣ����������ӡ���ֽ������һ��ķݣ��ķ�����庽���ʵݲ����ˣ����ܲ��㡣�ܶ���֮������ʵ�����������ӡ��ij��澭����������ܲ�֪���������������¿�����ȴ�ƺ���ʼ�����ڹ����ʵ�ڲ����������Խ������ˡ���������һ��ͬһ������̸������һ������Ľ��͡���˵����ᡮ������д���������ӡ�������ƪ���²�������д�ġ��Ҵ�1963�������������ġ��������ӡ���Ű������еġ���֪�������Ϻ������ˡ�������������д���������ӡ���һ���еİ�ֽ���������ǰ��һ���̬�ȿ���������һ�����������⣬�����������ڼ�����������Ϳ�ˡ�������һ�����������м��ڡ�����ѧʷ�ϡ��IJ��ϣ����Ը���һ����֤��

����������μӱ���ο�����뿪�����������̸�У������̸�������һ�����顣��˵����������ʱ��������������ס������һ�����ٶ���������Ҫ���κ��˷������Ǹ����ӡ������˵��������������������������������ĺ����ģ�һ�ķǿ�����ߴ���ʲô���������ˡ�������Ľ����ʲôϡ��Ķ���Ҳû�У�ֻ��һ��С�������������ֽ��һ������һ���˼�����ӡ�еġ��������ӡ�������������ѧʷ�ϡ�1981���һ�������ټá���������ͬ־��ԭע��������/�ս� �տ���֮Ů ������ѧӢ��ϵ���ݽ��ڣ�

�ؼ��ʣ�

- ���·���

- �Ƽ�����

- 01-30����+���ս�˹���ˡ��ٷ����ܡ�

- 01-30������20�ڣ���������è3���ϼһ�

- 01-30�°���̸���װ�˹�� ��ӰӦЧ����

- 01-30���|�����ݡ�������� ����

- 01-30�����е�5��������Ů���¿ƻ�Ƭ

- 01-30�����ӡ���˹��Ů������Ƭ��

- 01-30���Ҵ��Ժ���ں����Ϸ��̨ ����

- 01-30�����ִ����硶�Ͽ�������ȫ����

- 01-30ȫ��������������Ա�㱨�ݳ� ����

- 01-30ȫ��������������Ա�㱨�ݳ� ����

- ��������

- 08-26���ݵ�ͼƬ��Ӱ��

- 04-29�ı���������һ��Ϸ�ĵ���

- 12-17�����Ļ����� 2019���⻪��ʫ�贺

- 02-19����

- 08-02���[��]

- 10-27�������������ڡ��Ļ������й���

- 02-11��һ�캣�⻪��ʫ�贺���ڶ���

- 04-232019���Ľ��мӹ��ʵ�Ӱ�ھ籾��

- 03-20��Ӱ[Ӣ]

- 06-26�����